Участники: Виктор Мизиано – историк и теоретик искусства, Елена Петровская – философ, антрополог и культуролог, Сергей Фофанов – историк искусства, независимый куратор и Данила Булатов – научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор выставки.

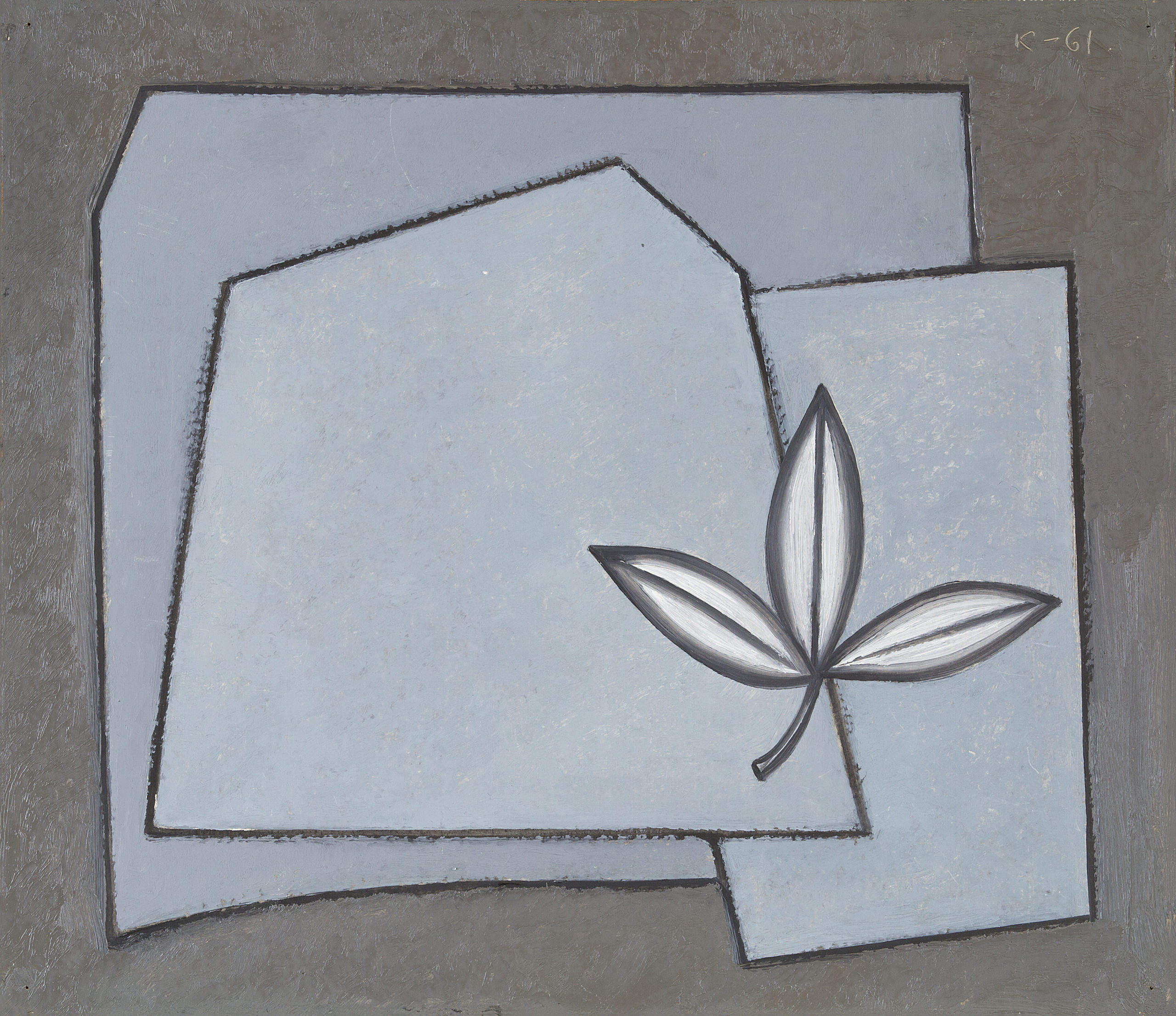

Круглый стол проходил в рамках образовательной программы выставки «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968».

Экспозиция включает в себя около 200 работ художников из России и 18 стран Западной и Восточной Европы. Выставка охватывает почти четверть века, на которые пришлись самые крупные войны столетия, новые угрозы, исходящие от сверхмощного оружия, локальных войн, грозивших перерасти в тотальные. Это период коллизий холодной войны, разъединивших народы «железным занавесом», и тех стен, которые разделили к концу 1960-х поколения «отцов» и «детей», предъявлявших друг к другу порой завышенные этические требования[1].

Кураторам удалось соединить модернистские и постмодернистские направления XX века: экспрессионизм, сюрреализм, абстракцию в самом широком диапазоне — от информеля и экшн-пейнтинга до геометрии — оп-арт, кинетизм, конкретное искусство, концептуализм и новые медиа; а также и искусство реализма в его разных ипостасях: от «сдержанного» соцреализма Александра Дейнеки до экспрессивного Ренато Гуттузо и Вилли Зитте, а также приверженного классической традиции Вернера Тюбке[2].

Данила Булатов: Мне бы хотелось задать вопрос Елене, с чем в первую очередь ассоциируется этот период?

Елена: Давайте начнём с очевидного: временных границ этой выставки. 1945–1968 – это знаменательные даты для европейской истории. 1945 – окончание войны, 1968 – студенческие волнения, можно сказать даже, революция. Эти две даты представляют определённый рубеж: конец войны и 1968 год – это уже разные эпохи. 1945 год – реакция на события войны, травма. Ещё не проработанная травма, сырой материал опыта, специфическая ситуация для искусства и общественной жизни. Второй рубеж – 1968 год, год больших перемен, когда нет остроты реакции на события военного времени, и в каком-то отношении они отодвигаются на второй план по сравнению с явлениями, которые становятся актуальными в 60-е годы. Сразу после 1945 года выходит книга Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера «Диалектика просвещения», где встречается понятие «культуриндустрия». В контексте нашего разговора эта книга знаменательна тем, что здесь впервые проблематизируется понятие массовой культуры. Авторы называют массовую культуру культурой индустрии и выделяют её манипулятивные аспекты. Признание массовой культуры как проблемы намечается в исследовании Адорно и Хоркхаймера. 1968 год – уже другой контекст. Книга Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Капитализм и шизофрения» (1972 [3]) затрагивает уже совершенно другую систему настроений. Выставка нам показывает переход от прямой реакции на военные события к поп-культуре, к поп-арту. Если говорить конкретно, переход от экспрессионизма к поп-арту.

Сергей Фофанов: Всё и так и не так. Если углубиться в историю искусства этого времени, особенно в Германии, чем я и занимаюсь на протяжении многих лет, в первые годы после войны, вплоть до 1955, мы никакой травмы не найдём. И Адорно существует в параллельной реальности. Он возвращается в Германию из Америки в 1949 году и пишет статью «Возрождение культуры в Германии?», и отвечает, что культура существует. Травмы не было ни в 1955 году, ни даже в 1959 году. 1955 год – это первая «Документа ». В Европе 1955 год – начало современного искусства. Во всём мире историю современного искусства начинают именно с этого года. Хотя если посмотреть каталоги тех лет, мы не найдём в них современного искусства. Это выставки модернизма, в основном, классического. Там нет американских художников. Выставка в Пушкинском музее про Европу. Там нет Америки. Америка должна быть, но её как бы нет. Европа, наконец, должна отрефлексировать себя. Это попытка сопоставить два блока, которые всегда противопоставлялись друг другу.

В Германии травма появляется только в начале 1960-х. До этого они пытались забыть своё прошлое, забыть эту травму.

Никто не хотел думать о войне. Может быть кто-то из оппонентов мне возразит?

Данила Булатов: Я хотел бы возразить. Травма всё-таки была, и выставка это демонстрирует. Многие работы художников возникают как ответ на эту травму. В качестве примера может быть приведена та группа вещей, которая связана осмыслением опыта концентрационных лагерей. Я согласен с Сергеем, что первая «Документа» была связана с мейнстримом, политикой западных стран. В 1955 году Западная Германия вступает в НАТО и пытается вернуть утраченные позиции, поэтому в какой-то степени немецкий пример не совсем показательный, здесь на первый план выходит скорее идея некого культурного реванша, к тому же им было очень важно противопоставить себя Восточной Германии.

Позволю себе не согласиться с мнением Елены по поводу общества потребления и массовой культуры. Да, формируется общество потребления, но европейская массовая культура отличается от американской.

Европейское искусство очень сильно как раз оказывается завязано на переживании травмы. Здесь возникает коллизия. Вроде бы общество потребления, но в то же время возникает нежелание мириться с этим.

Виктор Мизиано: У меня целая цепочка ремарок.

Я бы хотел возразить вашему единодушному признанию «Документы» как очень важного события. Она не была важным событием. Это была провинциальная выставка, приуроченная к цветочному фестивалю, проходившему в Касселе. Там выставлялись произведения Цадкина, Липшица, Пикассо, Матисса. Это локальное явление, даже не национальное, скорее земельное. «Документа» стала значимым явлением благодаря Харальду Зееману. Он был первым куратором, который смог поднять «Документу» до знакового события в экспозиционной жизни Германии.

Тогда Германия была провинцией, мало кого волновала её культурная жизнь. Центром был и оставался Париж.

Мне трудно согласиться с тем, что европейская культура и германская культура в частности 1940–1950-х годов не реагировала на травму. Это опрокидывает все мои представления о немецкой литературе, о Хайнере Мюллере, о Йозефе Бойсе. В «Естественной истории разрушения» Винфрид Георг Зебальд пишет о том, как в послевоенной Германии обходился разговор о варварских англо-американские бомбардировках. Как немцы боялись себе признаться в том, что в некотором роде это уничтожение истории, уничтожение памяти, уничтожение мирного населения десятками и сотнями тысяч. Этот акт немецкое сознание отказывалось признавать как варварство.

Вся проблема сознания той эпохи – это комплекс вины и проживания травмы. Признание своей вины, предполагавшее отказ от признания вины других.

Ещё одна ремарка, некий акцент. Я согласен с Еленой в том, что вторая половина 1950-х и 1960-е – это уже совершенно другая атмосфера в культуре. Эта культура открывает общество потребления, живёт миром вещей, достаточно вспомнить и литературу, и кинематограф, и поп-арт в искусстве. На самом деле, это всё безусловные вещи. Это, скорее, желание обратить внимание на то, что травма оказалась не изжита. Если мы присмотримся к Энди Уорхолу, то увидим, что за его глянцем существует тема смерти, убийства. Это диалектика глянцевой поверхности и скрытой за ней смерти.

Если вспомнить итальянское арте повера, то там возникает тема травмы, черной энергии, которая находится под коркой культуры или, точнее, цивилизации. Это важный факт, который говорит о том, что культура в то время попыталась сделать какие-то компенсаторные жесты. Открыть для себя нечто другое, будучи внутренне мотивированной неизжитостью этого круга проблем. Тема травмы войны возвращалась и в 1970-е и в 1980-е годы и продолжает существовать до сих пор. Это приводит нас к очень интересным размышлениям о том, как сложно организована культура и историческая культурная память. Вещи, которые вошли в учебник, которые стали предметом академических споров университетских кафедр продолжают жить, давая основания таким теориям и концепциям как пост-память, говорящая именно о том, как живо и травматично переживают прошлое поколения, которые лично не пережили травму, а унаследовали её от старшего поколения или просто через знакомство с культурой.

Поп-арт и мир вещей открыл для себя другую сторону опыта актуальности, но этот стиль только лишь прикрыл неизжитую проблему.

Данила Булатов: Здесь уместно вспомнить французский «новый реализм», который возникает в 1960 году. На выставке видно, что художники не используют предмет как нечто целое, как что-то такое в красивой обёртке, но подвергают его деформациям, рвут, ломают. Происходит деконструкция предмета, деструкция, разрушение. Это, очевидно, компенсаторный жест.

Елена Петровская: Если мы говорим о травме, нужно разобраться в понятиях. Есть представление о том, что такое травма и каков её механизм. Представление идёт от Фрейда. Он анализирует опыт Первой мировой войны, невроз, который охватывает людей, побывавших в чудовищных событиях. «Сознание и оставление следа в памяти не совместимы в рамках одной и той же системы». Сознание действует как щит – оно является заслоном перед непомерными раздражителями, проходящими к нам извне. Но бывают такие раздражители, которые прорывают щит, выставляемый сознанием. И когда они его прорывают, тогда мы и оказываемся в ситуации травмы. Травма уже состоялась, а наше сознание о ней появляется позже. Американская исследовательница Кэти Каррот формулирует понятие о травме как «пропущенное событие/встреча» (missed encounter). Т.е. это некоторое пустое место. И мы, и культура в целом формируем себя по отношению к пропущенному событию через рассказ об этом событии. Рассказ всегда адресован кому-то другому.

Виктор Мизиано: Зебальд и целый ряд других теоретиков и практиков культуры сходятся на том, что о травме нельзя говорить. Травматический опыт выше возможности его описания. Травма не может быть описана. Есть разные пути и способы подхода к ней. Через распад, бесформенность о ней свидетельствует абстрактный экспрессионизм, абстрактная живопись. Целый ряд европейских художников 1940-х – начала 1950-х годов, не указывая напрямую на события, выражали их средствами живописи таким образом, что сегодня мы узнаём в них художников травмы. Кроме художников можно привести ряд литераторов. В романе «Люди и нелюди» Элио Витторини говорил на языке прямого сухого называния. Он отказался от описания, просто указывал на конкретные вещи и предметы, максимально размывая повестку повествования. Потому что описать этот опыт невозможно. К нему можно как-то приблизиться, указать на него издалека и несколько со стороны. Неспособность прямо описывать травматический опыт доходит до следующих поколений.

Сергей Фофанов: Может быть вернёмся снова в 1945 год? Разговор о травме действительно очень тяжелый, давайте поговорим об искусстве.

1945 год – не только начало выставки, это час ноль. Этот год обозначил новое развитие в искусстве. Или стал начальной точкой развития современного искусства. Окончание времени абсолютного зла говорило о приходе нового мира. Люди застыли в ожидании.

Все знали только одно: Париж – центр художественного мира. Возникает вопрос, каким должно быть искусство? Оно не может быть таким как в Советском Союзе, оно не может быть таким как в Германии во время войны и до войны. Французы приходят и говорят, что знают, каким должно быть искусство. Потом выясняется, что открывшаяся в 1947 году выставка Кандинского была разгромлена студентами, потому что им не нравится дегенеративное искусство. Это происходит в Париже, не в Берлине, не в Америке, а в Париже. Выставка была разгромлена в том числе и из-за того, что Кандинский – не французский художник. Каждый пытается изобрести своё современное искусство, пока не наступает 1955 год, пока не появляются новые художники, которых начинают поддерживать. 1945 год стал точкой отсчета нашего современного мира. Художники тогда попытались изобрести новой интернациональный стиль, то, благодаря чему должны были объединиться миллионы и победить эту войну, победить то, что прежде нас разобщало. Художники не говорили, что это боль, они говорили, что это свобода.

Елена Петровская: Мне кажется, что поп-арт не стоит рассматривать как несущий в себе тень боли. Всё-таки это радостное искусство. Это важный этап для развития современного искусства. Предшествующий этому стилю абстрактный экспрессионизм отвечает на вопрос о том, в чем сущность живописного искусства. Поп-арт смещается в сторону другой постановки вопроса: Что можно считать искусством? Таким образом намечается сдвиг в сторону мысли о том, что с определённых пор искусство лишается своей специфики, своего языка. Мне представляется, что поп-арт воплощает собой переход от искусства, отвечающего на вопрос, чем оно является, к таким художественным формам, в рамках которых этот вопрос перестает быть актуальным. Искусство теряет представление о своей сущности, специфике. Оно перестаёт быть автономной сферой культурного производства. А это есть переход к тому, что большие теоретики называют постмодернизмом.

Данила Булатов: Да, и искусство больше не автономно. Оно начинает существовать в том мире, где возникают художественные институции. Конечно, биеннале, галереи и аукционы существовали, но именно как индустрия массового производства культура возникает после Второй мировой войны. До этого периода художник мыслился в локальном контексте. А тут возникает глобальная культура, ведь весь мир разделён на два враждебных блока, и каждый из них мечтает о глобальном превосходстве. Искусство времени «холодной войны» претендует на всеобщность, глобальность. Возникает попытка создания искусства, выходящего за пределы традиционных национальных границ, транснационального искусства.

Виктор Мизиано: Я совершенно не согласен в этом контексте с термином «глобализм», потому что, если мы начнём опрокидывать глобализм на 1950-е годы, мы окончательно запутаем наших слушателей. Глобализм это всё-таки 1990-е годы. Глобальная эпоха – посткоммунистическая эпоха. Всё-таки система интернационального искусства – продукт 1980-х годов. Тогда появляется термин art world. Активное институциональное строительство было реакцией на 1960-е годы.

Эпоха видеотехнологий, идея использования камер в повседневной жизни – камер наблюдения, домофонных и т.д. –возникла как реакция на события 1968 года. Как жажда общества, точнее власти, устанавливать контроль над своими гражданами, так и система современного искусства – это форма нормализации, постановки под свой контроль стихии художественной революции.

В этих условиях рождается интернациональное искусство, которое в том числе являлось формой нормализации после 1968 года. Такие новые институции как музей современного искусства (contemporary art) противопоставляются предшествующим музеям (modern art). Особое чувство современности – реакция на 68-й год.

Подводя итоги, можно лишь сказать о том, что тема войны, травмы и боли отразилась во всех направлениях культуры – кино, театр, музыка и, конечно, живопись. И эти чувства не могут разделить Европу на Западную и Восточную, они могут лишь объединить и Европу, и весь мир.

А ещё Виктор Мизиано и Сергей Фофанов рекомендовали тем, кто занимается изучением культурных процессов, обратить внимание на искусство послевоенного времени.

Автор: Ксения Оленина

[1] Официальный сайт ГМИИ им. А.С. Пушкина// http://www.arts-museum.ru/events/archive/2017/45_68/

[2] Там же

[3] Прим. ред.