Летний, удушливый вечер. Идешь по бульвару, странному и кривому. На аллее нелепо топорщится дом: краска облезла, и он мусорным баком возвышается среди зелени. Бульвар, словно шар, закругляется, падает: в поисках влаги стремится к реке. Та от жары стала вязкой, застыла, цветом – как жидкий бетон.

На бульваре — рабочие с пустыми глазами. Их тело открыто для отдыха, но лица не могут что-либо выразить, даже обиду, от утомления. Они видят прозрачные стекла «цирюлен» и «барбершопов», и в их глазах должно появиться что-то подобное зависти, но и этого нет, одно безразличие.

Прохожие словно стаканы. Одеты-полны наполовину – панамы и головы, шарфы и шеи, топы и животы, голые ноги, сандали. Женский смех и высокие ноты московских речей квакающих мужчин. В подвалах ютятся крафтовые пивные, блестят фонарями фронтальные стекла сидрерий. Полоски на окнах отрезают гладкие головы посетителей от их остывающих тел.

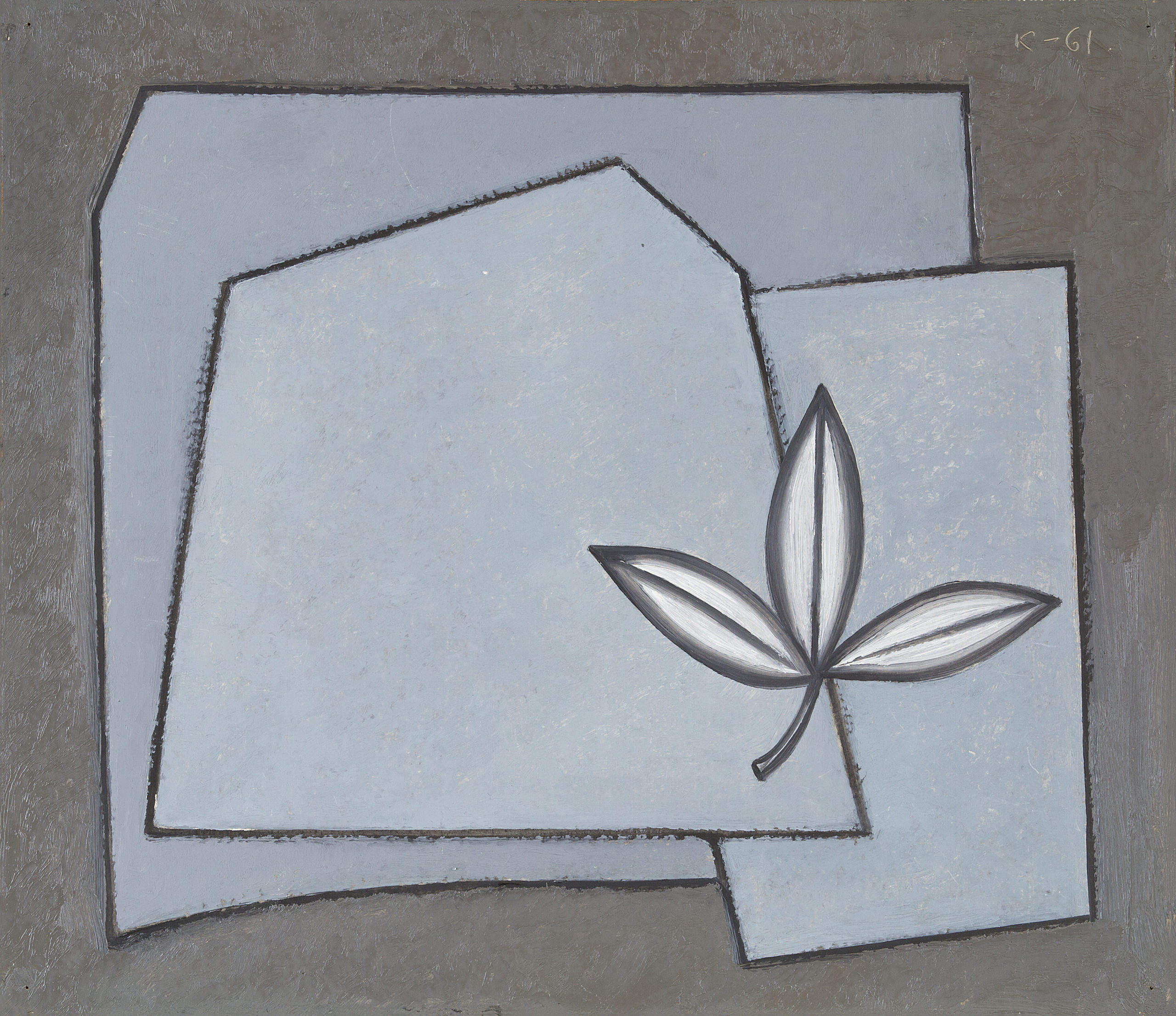

На бульваре высится здание с гигантскими зеркалами. На ней надпись: внутри глубоко. Даже если б слова поменялись местами, смысла бы меньше не стало. Хотя все это оказалось вывеской «Биеннале молодого искусства», дому на надпись было плевать, он сохранял свое честное обаяние. С огромными окнами, он не походил на стеклянные многоэтажки из-за старомодности бледно-розового фасада. Но и видимость старости дом тоже утратил, слишком свежи были глаза его окон. Он был как Аргус, многоглазое, древнее чудо. И не Питер, и не Нью-Йорк в его окнах вечерняя, летняя вечность.

Дворы на Нововаганьковском. Прежнее обиталище всешутейных соборов, старых и юных козлов. Рядом – храмы, церковные дворики, дворцы Росгидромедцентра. Птицы с крестами застыли в небе, залы стали парными, синоптик за круглым столом вызывает духов дождя.

Идешь не по вечерним дворам — переулками памяти. Паришь в глубине. Чувство – идешь по песку – речному, не сахарному. Дом с широкими кирпичами. Подъезд выталкивает тебя. Уперся в брусчатку бульвара, вздыбленную и жаркую. Уходящую вверх. Филсбери-флоп, песчаная яма.

Внутри глубоко.